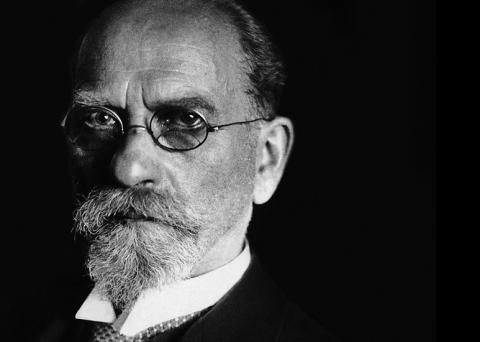

« Le monde sensible comme corrélat de la conscience », écrivait l’un des plus grand philosophes de tous les temps, sinon le plus grand, Edmund Husserl, dans son livre Idées directrices pour une phénoménologie. Cette phrase d’Husserl m’a toujours émerveillé, fasciné, intrigué, alors que j’étais étudiant, car j’entrevoyais dans cette corrélation une perspective extraordinaire, la perspective qu’un changement de conscience induise un changement corrélatif du monde sensible.

Le projet audacieux d’Edmund Husserl était de fonder la philosophie en science rigoureuse, mais il semble qu’il ait échoué, lisez Derrida et vous comprendrez, si tant est que l’on puisse classer Derrida dans la philosophie, je le classerais plutôt dans la littérature, la littérature brumeuse. La grande idée d’Husserl était la conscience intentionnelle, plus rigoureusement, l’idée d’intentionnalité, qu’il prit chez Franz Brentano, son professeur. Cependant, avec Husserl, l’intentionnalité n’est plus seulement le versant psychique de la visée d’un objet extérieur mais une action donatrice de sens, induisant un vécu intentionnel, et visant un objet intentionnel, immanent à notre conscience, formant ainsi l’objet de connaissance. Pour discerner l’objet intentionnel élucidable de l’objet extérieur, dont l’existence transcende notre conscience, donc inélucidable, Husserl va avoir recours à la fameuse épochè : suspendre tout jugement d’existence pour percevoir l’essence des choses, en réduisant l’objet existant à ce qui en apparaît à notre conscience et à ce que notre pensée corrélative y visera. Telle est, nommée par Husserl, la réduction phénoménologique ou transcendantale.

Mais avant d’en arriver à cette « exclusion » de l’objet extérieur (autour de 1903, dans la recension d’Elsenhans), Husserl dut statuer sur ce qui, dans la conscience, est réel et ce qui ne l’est pas. Parmi les vécus de conscience, Husserl établit ainsi une distinction entre ce qui, dans la conscience, relève du réel de ce qui relève de l’imaginaire. Le réel dans la conscience donatrice de sens est ce qui entre ou peut entrer en adéquation avec le donné sensible. Et lorsqu’il y a adéquation, Husserl nomme cela : l’effectif (dans son ouvrage Recherches logiques). Nous ne percevons donc que l’effectif. L’approfondissement de cette adéquation ouvre ainsi la connaissance de cet effectif par l’intermédiation initiale de l’objet, l’objet extérieur, l’objet réal, comme le nomme Husserl. L’imaginaire dans la conscience étant donc ce qui ne peut entrer en adéquation (dans son livre Phantasia, conscience d’image, souvenir), cette adéquation répondant, d’un côté, à une loi empirique, que la raison tente vainement de formuler.

Husserl établit donc un partage dans notre conscience entre imaginaire et réel, une dualité, un partage de la raison qui a pour fin la connaissance de l’effectif, établissant ainsi la dualité fictif/effectif. Il s’agit donc ici de la raison intentionnelle. Il y a pourtant des fictions qui après plusieurs siècles sont devenues effectives. Par exemple, la fiction d’un homme qui volerait comme un oiseau, ou la fiction de transmission et d’archivage d’images animées… Le fictif, l’imaginaire dans notre conscience n’est donc peut-être que du réel latent, et de l’effectif possible. L’imaginaire serait ainsi dans notre conscience du « faiblement » réel pouvant devenir du « fortement » réel, et donc possiblement de l’effectif. Et inversement, le « fortement » réel dans notre conscience ne serait que de l’ancien « faiblement » réel, de l’ancien imaginaire parvenu à son terme ; l’effectif que nous percevons en permanence n’est donc qu’une adéquation entre de l’ancien imaginaire et du donné sensible, c’est-à-dire entre de l’imaginaire et du donné sensible. Et le non-effectif serait donc paradoxalement ce qui n’a pas été imaginé ! L’effectif c’est l’imaginé.

…mais le mot « pardon » n’a plus aucun sens si tout est pardonnable, et le mot « justice » n’a plus aucun sens non plus si tout est pardonnable.

Dès lors, lorsque l’imagination se fait intentionnelle jusqu’au bout elle aboutit à l’effectif. Sauf que l’intentionnalité ici ne vise pas un objet, une forme dans le donné sensible, elle vise l’effectivité d’une forme déjà imaginée. La connaissance de l’effectif, des formes de l’effectif, devient donc absurde puisque nous créons nous mêmes ces formes en les imaginant et en les faisant parvenir au terme de l’effectivité. Connaître les formes que nous percevons dans le monde, cela a du sens. Mais connaître des formes que nous avons créons nous-mêmes, cela n’en a aucun, car nous créons nous-mêmes pour ainsi dire l’adéquation au donné sensible, comme un sculpteur taille la pierre, la modèle, jusqu’à créer la forme qu’il avait en tête. Ici, on ne cherche pas l’adéquation, on la créée, l’adéquation répond ici à une loi de la conscience qui a surmonté la loi empirique, et qui s’affranchit ainsi de la dualité. Cette loi de la conscience est créée par la conscience elle-même dans sa lutte pour surmonter la loi empirique.

Créer des formes selon la vie de son imaginaire, tel était le courant de l’arbre de la vie, dans les Écritures. Vouloir connaître vainement les formes du monde, tel était le courant de l’arbre de la connaissance. La raison intentionnelle husserlienne est donatrice de sens, l’imagination intentionnelle est donatrice, créatrice de formes. La conscience divine est l’imagination intentionnelle qui crée des formes sans effort. Cette imagination intentionnelle, dont nous avons peu conscience voire jamais, façonne en réalité les formes de notre vie ; notre imagination intentionnelle est donc la cause responsable des formes de notre vie, et finalement de tout ce qui nous arrive en bien comme en mal, dont est ainsi responsable ultimement la liberté de l’homme. C’est face à cette responsabilité que le Coran ne cesse de mettre l’homme, C’est là le message métaphysique premier de ce texte, où le terme de « Dieu » n’est au fond que le principe immuable de justice qui fonde cette responsabilité. L’homme ici ne peux donc ainsi s’en prendre qu’à lui-même, à ses choix. Le Coran est un humanisme avant la lettre, à ceci près que demander pardon à Dieu fait aussi partie des choix qui se présentent à l’homme, cependant tout n’est pas pardonnable par Dieu en islam. Cette responsabilité de l’homme affirmée dans le Coran est un humanisme nouveau ; chez les Grecs de l’Antiquité, on s’en prenait aux dieux qui nous avaient inspiré des actions funestes, ou, chez certains philosophes, on déplorait les accidents de la vie où les hasards de l’infortune, qu’il fallait surmonter par la vertu. « La vertu brille de tout son éclat quand un homme supporte d’une âme sereine de grandes et nombreuses infortunes », écrivait Aristote dans Éthique à Nicomaque. « L’homme heureux parce qu’il est honnête ne sera jamais malheureux quoiqu’il ne soit plus fortuné », ajoutait Aristote.

Cette affirmation coranique de la responsabilité de l’homme dans tout ce qui lui arrive en bien comme en mal est un humanisme nouveau par rapport au judaïsme et au christianisme. Car dans le judaïsme, l’âme ne souffre pas la responsabilité de ses actions, de ses crimes, puisque toutes les âmes s’éteignent dans le Schéol après leur mort, une extinction qui éteint donc tout châtiment ou toute récompense. Que la judéo-maçonnerie déïfie la liberté au dépend de la responsabilité n’est pas du tout un hasard… Et dans le christianisme, l’homme le plus criminel peut échapper à la responsabilité de ses crimes s’il tape à une porte, la porte du Christ, qui pardonne tout, en tout cas dans cette religion ; mais le mot « pardon » n’a plus aucun sens si tout est pardonnable, et le mot « justice » n’a plus aucun sens non plus si tout est pardonnable. Il faut noter toutefois que l’entière responsabilité de l’homme a été écrite bien avant le Coran dans un texte du Vedanta, plusieurs siècle avant J.-C. Nous lisons en effet au cinquième chapitre du Chāndogya Upaniṣad que : « Parmi ces âmes [en quête d’une renaissance], ceux qui ont autrefois accompli des actes méritoires ici-bas, parviennent rapidement à des renaissances favorables – ainsi une naissance en tant que brahmane, ou fonctionnaire d’état (Kshatriya) ou commerçant (Vaishya). Au contraire, ceux qui ont autrefois accompli des actes déméritoires ici-bas, parviennent rapidement à des renaissances défavorables ».

La principale raison du Coran, étouffée par le dogmatisme absurde et cruel régnant chez les musulmans, était de révéler et d’affirmer la responsabilité entière de l’homme corrélative à sa liberté (« qui accomplit le poids d’un atome de bien le verra et qui accomplit le poids d’un atome de mal le verra aussi », dit la sourate de La secousse), ceci explique la grande hostilité des hommes et des femmes d’aujourd’hui envers le Coran, car hommes et femmes sont bien plus souvent attachés à la liberté qu’à la responsabilité corrélative. Le véritable humanisme place la responsabilité de l’homme au centre, l’humanisme perverti judéo-maconnique, lui, place la liberté de l’homme au centre, entraînant chaos et destruction. Ce qui fait que l’homme est condamné par sa liberté c’est la responsabilité de celle-ci, Sartre l’avait bien compris. Pour reprendre la formule d’Husserl, il faut envisager la responsabilité sensible comme corrélat de la conscience libre.